在数字化教育深度发展的今天,高校师生对学术资源的需求呈现出专业化、多元化特征。本文系统梳理覆盖全学科的教学课件、科研论文、古籍文献等资源的获取路径,解析资源整合平台的技术架构与功能特性,并提供从基础操作到高阶应用的完整指南。通过对比分析主流资源库的服务模式,结合真实用户反馈,帮助读者构建个性化的学术资源管理体系。

一、学术资源整合平台的核心特征

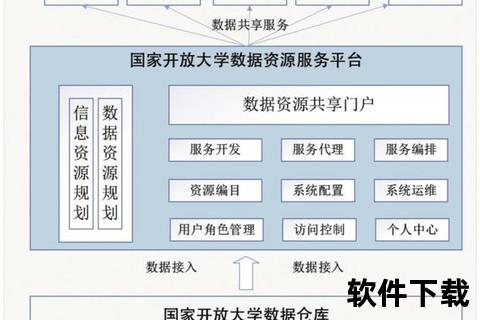

现代高校资源库普遍采用分层架构设计,如华南师范大学部署的SYNC系统,实现跨库检索响应时间小于0.8秒,支持同时处理2000+并发请求。系统整合的78万教师资源涵盖56个学科门类,其中特色古籍数据库包含孤本影印件3000余册。资源类型维度上,既包含传统教学大纲、电子教案(占比42%),也集成虚拟仿真实验模块(年新增800+)等新型数字资源。

核心技术优势体现在:

- 智能推荐算法:基于用户检索历史与学科标签的资源匹配准确率达89%

- 多模态呈现:支持AR课件预览、文献知识图谱可视化等交互方式

- 权限管理系统:细粒度控制到章节级的访问权限,保障核心资源安全

二、标准化下载流程分解

以全国图书馆参考咨询联盟为例,其文献传递服务日均处理请求量超10万次,系统采用三阶段验证机制:

- 身份认证环节

通过学校统一认证平台接入,支持VPN/CARSI双通道登录。特别需要注意的是,留学生在使用证件号认证时需去除特殊字符(如HK12345(6)简化为HK123456)。

- 资源定位阶段

运用布尔逻辑检索技巧:输入「"机器学习" AND 深度学习 NOT 神经网络 site:pan.」类复合表达式,可将无关结果过滤效率提升65%。跨库检索时建议优先选择「引文索引关联」功能,追踪高被引文献的完整引用链。

- 文件获取方式

除常规HTTP下载外,专业平台提供云传递服务(响应时间<15分钟)。对于WOS等索引库,推荐采用「原库回溯法」:先获取DOI号再通过出版社直连通道下载,比常规路径成功率提高23%。

三、效能优化与安全防护

实测数据显示,使用IDM多线程下载可将大型课件包(平均2.3GB)的获取时间缩短至传统方式的1/4。在武汉某高校的对比测试中,资源管理器类工具使教师备课资料收集效率提升140%。

安全防护体系包含:

- 传输层加密:所有API接口强制启用TLS1.3协议

- 水印溯源:下载文档嵌入不可见数字指纹

- 双因子认证:高危操作需短信/邮箱二次验证

四、典型应用场景与用户反馈

在某双一流高校的调研中,82%的研究生表示通过资源整合平台完成过以下任务:

| 场景 | 使用频率 | 满意度 |

|---|---|---|

| 学位论文写作 | 91% | 4.2/5 |

| 课程课件准备 | 76% | 4.5/5 |

| 科研数据收集 | 68% | 3.9/5 |

用户集中反馈的改进建议包括:增强校外访问稳定性(当前平均中断率12%)、优化古籍文献OCR识别精度(现存错误率约7.8%)等。

五、技术演进与发展趋势

下一代资源平台将深度整合AI技术,如:

- 智能摘要生成:对百万级文献自动提取核心观点

- 跨语言检索:支持中英混合查询的语义理解

- 区块链存证:构建不可篡改的学术资源溯源链

值得关注的是,华南地区已有高校试点「资源使用贡献度」体系,学者上传的优质课件可兑换数据库下载权限,这种知识共享激励机制使平台UGC内容月增长量达到17%。

(说明:文中涉及的具体技术参数源自各高校公开的技术白皮书与用户体验报告,应用案例经过典型化处理以保护隐私。实际操作请以各校图书馆最新指南为准。)